阿睿:我知道,就是環境和生物組成的一個系統。

說的好,這是為簡單的定義,那麼請問一下,我們大半天都在清水上課、遊戲,所以我們清水這個環境和我們這些人算是一個「生態圈」,對不對?

大多數的孩子都說對,然後辰辰突然覺得好像我在騙他一樣,所以首先發難說「不對」。

好,謝謝辰辰提供一個不一樣的想法,那你可以告訴我們,為什麼你覺得不對?

嗯......,突然間班上好像安靜下來,其他原本覺得對的同學試探性的問著,難道不對嗎?

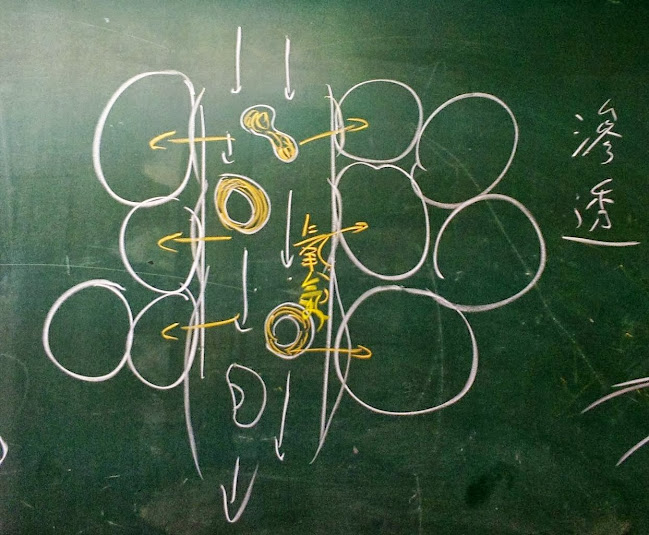

我說,對與不對都可能是答案,但是你必須說出個所以然來,我們並不是要追求所謂的「標準答案」而是要有一個合乎邏輯的說法,而你應該要去解釋你的答案,對或不對並不重要,你們可以去想想我們學期初做了那麼多的生態瓶,每個生態瓶都是個小小的生態圈,這跟我們目前談的有什麼不一樣?

小安突然回答,我知道了,我們這樣不能算是「生態圈」,因為我們沒有一直住在這裡。

非常好,小安突破盲點了,所以我們要談一個「生態圈」就是要看這個生態圈裡的生物是不是有相依性,他們可以在這個環境中從生存到死亡。

那,我再問一下,這個操場算是一個生態圈嗎?

竹:當然囉,裡面有那麼多的生物,他們又不會搬走,他們就在裡面循環。

那,NASA在太空有一個太空站,太空人最就在裡面也住超過一年,那太空站算是生態圈嗎?

宜:當然不是,他們都必須接受地球上的食物、飲水補給,所以那根本不能算是生態圈。

最後,你們看過「火星任務」嗎?男主角被救之前,在火星上停留了近三年,那火星可以算是一個生態圈嗎?

有孩子說應該可以吧!他有成功的種植馬鈴薯,最後也是因為他有種了那些馬鈴薯,他才活了那麼久。

還有孩子說,不是吧!他又不能靠那些馬鈴薯在上面過一輩子,所以不算是生態圈。

討論到這邊,孩子們從不同的情境中,體會到生態圈的意義,結合之前課程討論的演化,孩子問我,那我們的生態瓶如果繼續放著,會演化出新的生命嗎?

你覺得呢?

在四個月之後,我的生態瓶中出現了二隻我從未見過的翠綠色蝸牛,孩子問我,這是是突變嗎?

我認為我們在平常的生活中,不易盯著草地上的生態,所以可能忽略掉這些蝸牛存在的事實,現在它只是跟著進入了這個小小生態圈罷了。

各位看官你認為呢?